中华传统文化百部经典·西游记

编著者:(明)吴承恩著 ; 刘勇强解读

定价:150.00元(精装) 100.00元(平装)

ISBN:978-7-5013-8052-7(精装)

978-7-5013-8053-4(平装)

出版时间:2023年12月

装帧形式:精装/平装

开本:16开

页数:798页

内容简介

《西游记》是中国古代四大名著之一,本书是“百部经典”系列图书之一种,为北京大学刘勇强先生解读。开篇有导读,正文节选了40回目,对繁难字词有注释,另有精彩旁批。《西游记》是以唐代高僧玄奘(713—775)去天竺(印度)求法取经这一历史上的真人真事为原始素材的。小说以唐僧师徒西天取经经历九九八十一难为主要情节,故事精彩纷呈,人物形象生动,想象丰富瑰奇,思想内涵深刻。是中国古代文学的瑰宝,也具有世界性的声誉。

作者简介

吴承恩(约1500年-1583年),字汝忠,号射阳。淮安府山阳县人。中国明代杰出的小说家。生平记载较少,《天启淮安府志》评价他"性敏而多慧,博极群书,为诗文下笔立成,清雅流丽,有秦少游之风。复善谐谑,所著杂记几种,名震一时"。

解读人:刘勇强,北京大学中文系教授,主要从事中国古代小说及宋元明清文学等相关领域研究。著有《西游记论要》《奇特的精神漫游》《幻想的魅力》《中国神话与小说》《中国古代小说史叙论》《话本小说叙论》《古代小说研究十大问题》(合著)等,参与过《中华文明史》等集体项目的工作,主编过大中学教材若干种。

内页欣赏

导 读

《西游记》是一部神怪小说,但又不单是一部小说,而是包含着丰富思想内涵的文化经典。

《西游记》是一部古代的作品,但又不只属于古代,至今仍受到读者的广泛欢迎,并被不断赋予新的内涵。

《西游记》是一部中国的典籍,但又不只属于中国,它是中外文化交流的产物,又随着这种交流走向世界。

一、走向经典的闪光之路

《西游记》是以唐代高僧玄奘(602—664)去天竺(印度)求法取经这一历史上的真人真事为原始素材的。玄奘取经事迹的文学化经历了漫长的演变,这一演变过程是由一连串闪光的石子铺就的,它构成了一条抵达百回本《西游记》艺术高峰的辉煌之路。

玄奘自幼入寺读经,随着佛学造诣的加深,他发现佛教内部宗派很多,教义各不相同,争执不休,佛经翻译也多有不当而致费解或失真。为了提高佛教一尊地位,统一各派学说,玄奘决心去佛教的发源地天竺留学取经,穷究佛法。由于当时朝廷对出国西行控制严格,他是混在西域商人团队中出去的。一路之上,玄奘历经艰辛,凭着虔诚的信仰和坚强的毅力,终于抵达了目的地。在天竺,玄奘遍学大小乘各种佛教教义,获得了崇高的声誉。贞观十九年(645)玄奘返国,到达长安。往返共计旅程五万里、时间 17 年(一说 19年,《西游记》中为 14 年)。他从印度携回梵文佛经 657 部,此后 19 年,先后在长安名刹弘福寺和慈恩寺主持译场,共译经论 75 部,1335 卷,成为中国佛教史上的一代伟人。

译经之外,玄奘撰写了一部《大唐西域记》,记载了亲身游历过的110 个、听闻过的 28 个西域国家和地区的地理环境、城邑关防、交通道路、风土习俗、物产气候、文化政治等方面的情况,具有极高的史料价值,也是玄奘西行之路第一次以文本形式呈现于世人面前。不过,在这部伟大的著作中,玄奘几乎没有记述自己的事迹,这或许可以看成他谦逊品格的反映,却也为后世他的崇高形象被扭曲留下了可乘之机。而书中有关西女国皆是女人、略无男子的记载以及狮子王抢夺公主为妻、孕男育女等故事,可能对《西游记》中女儿国、黄袍怪等魔怪抢婚等故事有所影响。

稍后,玄奘的弟子慧立、彦悰根据他的口述,写成了一部《大慈恩寺三藏法师传》,梁启超称赞“此书在古今所有名人谱传中,价值应推第一”。这部传记极力美化了玄奘的形象:

法师形长七尺余,身赤白色,眉目疏朗,端严若神,美丽如画,音词清远,言谈雅亮……

而他的心诚志坚、勇敢无畏更与《西游记》中所描写唐僧的胆怯软弱有很大不同。其中有些涉及西行艰难的内容,如经过戈壁沙漠、冰雪高原等地理景象,在《西游记》中都是看不到的。《西游记》的作者很可能并没有对西域的真正认知,他对取经路上风物的描写实际上并没超出中原一带风物的特点。不过,此书记叙了玄奘在遇到艰难时,“但念观音菩萨及般若心经”为后世取经题材特重观音及《心经》开了方便法门。另外,在这部传记中,还叙及玄奘去世时,唐太宗闻之哀恸伤感,有痛失“国宝“之悲,这种情感大约也是《西游记》叙述唐皇与唐僧结拜、礼送唐僧上路的因缘。

在 1300 多年前交通极其原始、落后的条件下,具有玄奘这样长途旅行经历的人是屈指可数的。因此,他的传奇经历自然引起了人们的好奇,一些神奇的传说也随之产生,成为《西游记》故事的源头。百回本《西游记》中有的描写就可以追溯到唐人小说,如第12 回唐僧出发前,对洪福寺徒弟说:“徒弟们,我去之后,或三二年,或五七年,但看那山门里松枝头向东,我即回来;不然,断不回矣。”至第100 回,又有这样一段描写:

却说那长安唐僧旧住的洪福寺大小僧人,看见几株松树一颗颗头俱向东,惊讶道:“怪哉,怪哉!今夜未曾刮风,如何这树头都扭过来了?”内有三藏的旧徒道:“快拿衣服来!取经的老师父来了!”众僧问道:“你何以知之?”旧徒曰:“当年师父去时,曾有言道:‘我去之后,或三五年,或六七年,但看松树枝头若是东向,我即回矣。’我师父佛口圣言,故此知之。”急披衣而出。至西街时,早已有人传播说:“取经的人适才方到,万岁爷爷接入城来了。

这一情节最早见于唐代李亢的《独异志》:

初,奘将往西域,于灵岩寺见有松一树,奘立于庭,以手摩其枝曰:“吾西去求佛教,汝可西长;若吾归,即却东回,使吾弟子知之。”及去,其枝年年西指,约长数丈。一年忽东回,门人弟子曰:“教主归矣!”乃西迎之,奘果还。至今众谓此松为摩顶松。

这表明,有关玄奘取经的早期传说已开始带有传奇性,并成为《西游记》描写的素材来源。由于百回本《西游记》之前的各体取经题材作品都未见此情节,我们现在还无法断定《西游记》是遥承《独异志》而来,还是近袭其他取经题材的作品。

此外,《独异志》还记载玄奘在取经途中,路遇虎豹,一老僧授以《心经》,令其诵之,于是虎豹藏形,山川平易。这一描写也为《西游记》所因袭,并进一步强化了《心经》在小说宣扬的佛教思想中的地位。《心经》即《般若波罗蜜多心经》,原为玄奘翻译,是《西游记》中唯一完整引出的佛经,可见其重要。小说中常用俗称“《多心经》”之名,则是为了迎合情节的需要与大众的理解。

宋代出现的《大唐三藏取经诗话》(下称《取经诗话》)则具备了《西游记》的基本情节轮廓,可以说是这部小说的雏形。此书今存 16000 余字,分上、中、下三卷,17 节。因第一节缺失,所以不知它是怎样描写唐僧出身和西行缘起的。从第二节起,猴行者就参加进来了。此后,一行七人,经过了十几个国度和地方,取回佛经。具体情节与《西游记》出入很大,但也有些有明显的渊源关系。如第十节《经过女人国》与《西游记》中“四圣试禅心”和西梁女儿国两段故事近似。其他如深沙神、王母池仙桃等描写,都让人联想到《西游记》的有关人物与情节。《取经诗话》突出描写了猴行者的神通广大,他在大战女妖白虎精中的英勇表现,已初具《西游记》中孙悟空的风采。不过,《取经诗话》的作者并不专注于降妖伏魔的战斗描写,重点在宣扬佛教的法力无边,情节叙事、人物描写也以此为中心,与《西游记》还有较大差距,如“入王母池之处第十一”写道:

法师曰:“汝曾到否?”行者曰:“我八百岁时,到此中偷桃吃了。至今二万七千岁,不曾来也。”法师曰:“愿今日蟠桃结实,可偷三五个吃。”猴行者曰:“我因八百岁时,偷吃十颗,被王母捉下,左肋判八百,右肋三千铁棒,配在花果山紫云洞。至今肋下尚痛。我今定是不敢偷吃也。”法师曰:“此行者亦是大罗神仙。元初说他九度见黄河清,我将谓他妄语。今见他说小年曾来此处偷桃,乃是真言。”

猴行者的补述,未必是此前已有情节的复述。“配在花果山紫云洞”,表明猴行者并非在花果山土生土长的,也就是说《取经诗话》的开篇很可能还不同于后来石破天惊的孙悟空诞生神话。不过,这一小段叙述已为闹天宫的蟠桃会提供了生成的基因;“紫云”“大罗神仙”等皆为道教习用语,似乎又意味着道教因素开始进入此佛教题材中,猴行者也略有了《西游记》诸徒“弃道从僧”的影子;而由“紫云”到“水帘”的洞名变化,也有艺术想象的妙笔生花呈现于其间。至于法师怂恿猴行者偷桃,则可见圣僧的品质还不纯粹。尽管如此,《取经诗话》仍迈出了取经题材文学化的第一步。

元末明初时,还出现了一部名为《西游记》的平话。这部平话没有完整流传下来,但在《永乐大典》中保存了一个片断,标题是“梦斩泾河龙”。另外,朝鲜古代的汉语教科书《朴通事谚解》中,也提到了《西游记平话》的情节,并引述了“车迟国斗法”的故事。从这些材料可以看出,《西游记平话》的情节已相当复杂。百回本中的黑熊精、黄风怪、地涌夫人、蜘蛛精、狮子怪、多目怪、红孩儿怪以及火焰山、女人国等重大关目,平话都已具备。而从现存的片断来看,它的描写也很细致,并不乏喜剧意味。特别是“梦斩泾河龙”一段,极有可能与《西游记》一样,是由大闹天宫向取经过渡的情节,也就是说,《西游记平话》应该是以孙悟空开篇的。这就为后来《西游记》强化孙悟空在整个作品的主角地位奠定了基础。

元代以来,以唐僧取经为题材的戏曲作品也不少,其中明刊《西游记杂剧》是一部完整的取经题材戏曲作品,它从唐僧出身遭父难写起,经由观音安排西天取经,先后收伏龙马,率孙行者、沙和尚、猪八戒西行,经过女王逼配、火焰山等磨难,取回真经。与《取经诗话》相比,更接近后来的《西游记》。《西游记杂剧》中唐僧师徒四人,加上白龙马,取经队伍与《西游记》完全相同。不但如此,人物的个性也更鲜明,尤其是孙行者,炼就了铜筋铁骨、火眼金睛,神通广大,变化多端,他“耳朵里取出生金棍”“一筋斗去十万八千里”“曾教三界费精神”。被唐僧收为徒弟后,一路降妖伏魔,既机智灵活,又勇敢乐观,与小说中的孙悟空更加相似。另外,此剧的喜剧意味也很突出,这一点与后来的小说《西游记》也有相通之处。

此外,南戏中还有一出戏叫《陈光蕊江流和尚》,表明在百回本中缺少的唐僧出身故事,也早已形成。不但如此,在民间还存在一些地方戏和说唱文学,如泉州地区的傀儡戏《三藏取经》、常熟地区《唐僧宝卷》及《受生宝卷》等,虽然现存文本出现较晚,但有学者认为其中可能也包含着百回本产生之前取经题材演变的内容。事实上,在百回本《西游记》中,依稀可以看到一些民间传说或传唱的影子,大致可以推定,民间戏曲与说唱文学在《西游记》的形成过程中,应该也发生过一定的作用。当然,民间戏曲与说唱文学又有自身并不受制于小说的发展轨迹,其内容未必都与百回本《西游记》有关。

除了文本,取经题材还以其他形式传播。在安西榆林窟的西夏壁画《唐僧取经图》上,已可以看到唐僧之外,还有猴行者和白马;而广东博物馆藏元代磁州窑取经故事瓷枕上,则有取经四众的完整构成。事实上,取经题材的演变还有一些材料没有得到有力的说明,如上世纪末在日本发现的《唐僧取经图册》,有研究者认为出自元代文人书画家王振鹏之手,其故事形态与我们熟知的取经故事有较大出入。另外,福建地区的齐天大圣信仰及相关文物(如福建泉州开元寺“猴行者”浮雕)与取经题材之间的关系也有待进一步考证。

从小说序列来看,有迹象表明,从元末明初的《西游记平话》到百回本《西游记》诞生之间,也许还有其他形态或规模的《西游记》小说存在过,它的书名也许叫百回本开篇所说的《西游释厄传》。虽然现存确有一本名为朱鼎臣编刊的《唐三藏西游释厄传》,但此书或其祖本产生于百回本之前或之后,学界仍有不同看法。

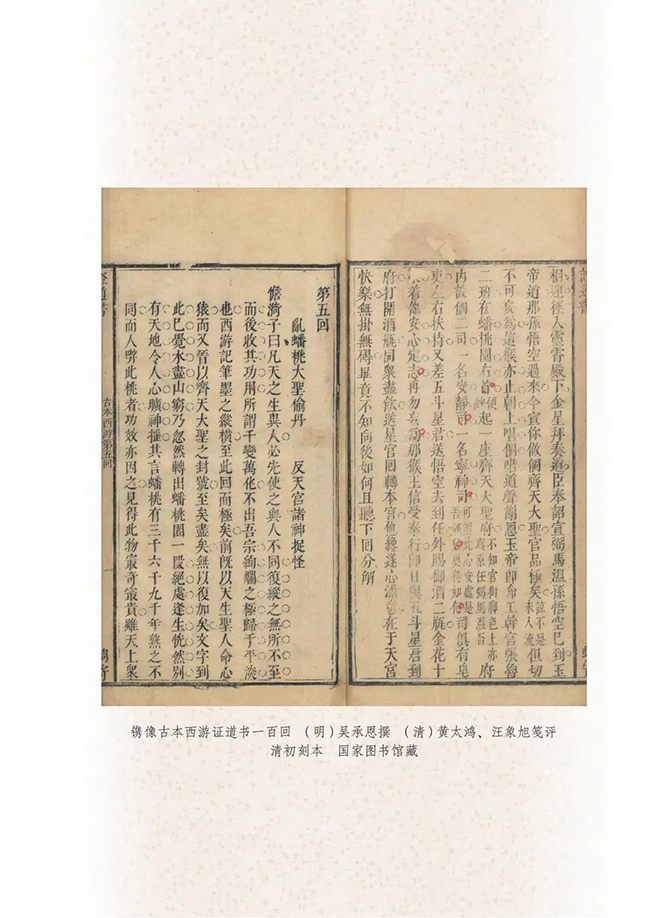

至迟到明万历二十年,百回本《西游记》终于诞生了。由金陵世德堂刊行的《西游记》是现存最早的百回本《西游记》,也是目前最为流行的《西游记》之底本。世德堂本一藏于台北故宫博物院。另据日本学者介绍,日本也藏有三部世德堂刊本《西游记》。虽然世德堂本结构完整,却没有“唐僧出身”故事,现今通行本多据清刊本《西游证道书》增补了这一故事。

世德堂刊《西游记》署“华阳洞天主人校”。鲁迅根据明天启年间《淮安府志》及清人钱大昕、吴玉搢等人的记载与推论,断定《西游记》出于明代文人吴承恩之手,胡适也赞同这一说法,遂为一时之定论,后来排印出版的《西游记》就都署上了“吴承恩”的大名。但也有人认为《淮安府志》虽记载了吴承恩作《西游记》,却并没有说明这是一种什么性质的著作,而黄虞稷《千顷堂书目》又曾将吴承恩的《西游记》列入史部地理类,所以怀疑吴承恩不是《西游记》的作者。

吴承恩(约1504—1582),字汝忠,号射阳山人。吴家世代为儒,后来家道中落,他的父亲吴锐是小商人。吴承恩自幼聪颖好学,但在科举上很不得志,只做过长兴县丞这样的小官。吴承恩博览群书,写诗作文,下笔立成。虽然一生郁悒,却性格诙谐,曾著有几种杂记。在一篇题为《〈禹鼎志〉序》的文章中,他说自己幼年即好奇闻,喜读“野言稗史”类的小说,而且产生了强烈的创作欲望。一些学者认为,这为他以后写《西游记》打下了基础。另外,他还有一些诗作,如《二郎搜山图歌》,呼唤二郎神似的神奇英雄,救日月之蚀,斩尽邪恶势力,论者也常将其与《西游记》联系起来。

在百回本《西游记》产生以后,出现了一批续仿衍生作品,小说有《西游补》《后西游记》等,戏曲则有宫廷大戏《升平宝筏》等,它们在小说史、戏曲史上也有不同的价值与地位,并印证了《西游记》的巨大影响。

目 录

导 读

一、走向经典的闪光之路 ( 1 )

二、艺术想象的由来与文化基因 ( 8 )

三、“八十一难”的结构与寓意 ( 18 )

四、取经四众的精神品格 ( 25 )

五、语言、风格的文学史意义 ( 34 )

六、《西游记》的评点与传播 ( 42 )

七、关于选目的一点说明 ( 51 )

西游记 ( 57 )

第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生 ( 57 )

第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名 ( 78 )

第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁 ( 98 )

第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪 (117)

第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿 (136)

第八回 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安 (153)

第 十 四 回 心猿归正 六贼无踪(173)

第 十 八 回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣降魔 (197)

第 十 九 回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经 (214)

第二十二回 八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净 (235)

第二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心 (254)

第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王 (274)

第三十一回 猪八戒义识猴王 孙行者智降妖怪 (294)

第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾 (318)

第三十三回 外道迷真性 元神助本心 (340)

第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝 (362)

第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔 (384)

第四十四回 法身元运逢车力 心正妖邪度脊关 (403)

第四十五回 三清观大圣留名 车迟国猴王显法 (425)

第四十六回 外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪 (445)

第五十四回 法往西来逢女国 心猿定计脱烟花 (468)

第五十七回 真行者落伽山诉苦 假猴王水帘洞誊文 (488)

第五十八回 二心搅乱大乾坤 一体难修真寂灭 (507)

第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孙行者一调芭蕉扇 (526)

第 六 十 回 牛魔王罢战赴华筵 孙行者二调芭蕉扇 (547)

第六十一回 猪八戒助力败魔王 孙行者三调芭蕉扇 (567)

第七十二回 盘丝洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形 (589)

第七十三回 情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光 (612)

第七十四回 长庚传报魔头狠 行者施为变化能 (634)

第七十五回 心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真 (656)

第七十六回 心神居舍魔归性 木母同降怪体真 (678)

第七十七回 群魔欺本性 一体拜真如 (701)

第九十八回 猿熟马驯方脱壳 功成行满见真如 (723)

第九十九回 九九数完魔灭尽 三三行满道归根 (746)

第 一 百 回 径回东土 五圣成真 (761)

主要参考文献 (781)