中华文明,源远流长;中华典籍,浩如烟海。自汉代以降,纸张逐渐成为人们记录与传播文明的主要载体,在带给使用者极大便利的同时,也随之产生了一道亟需解决的难题:如何让珍贵的文化遗产,超越其纸质载体的寿命极限,长久地传承下去,赓续历史文脉,谱写当代华章。

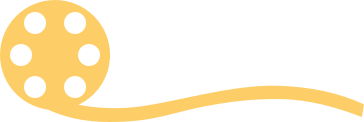

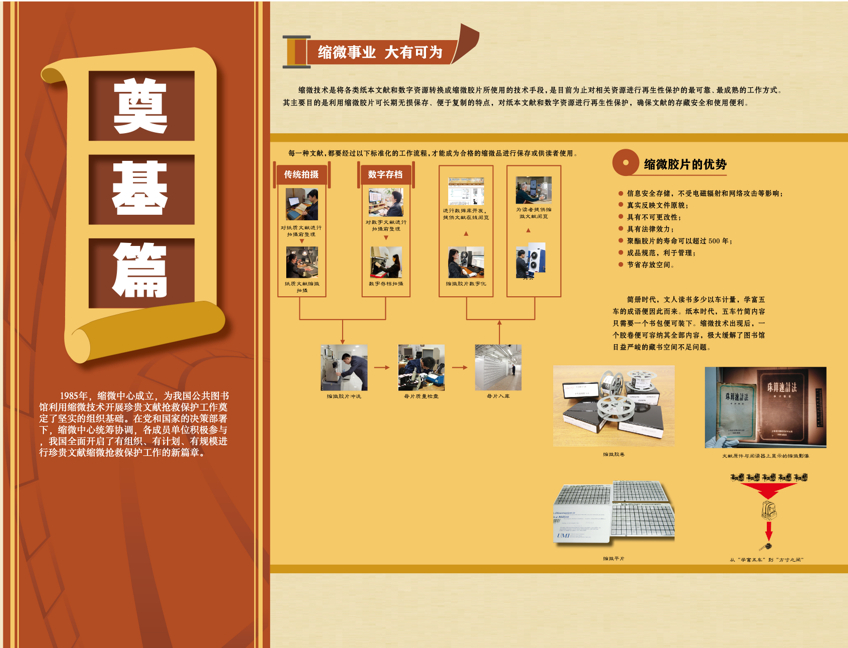

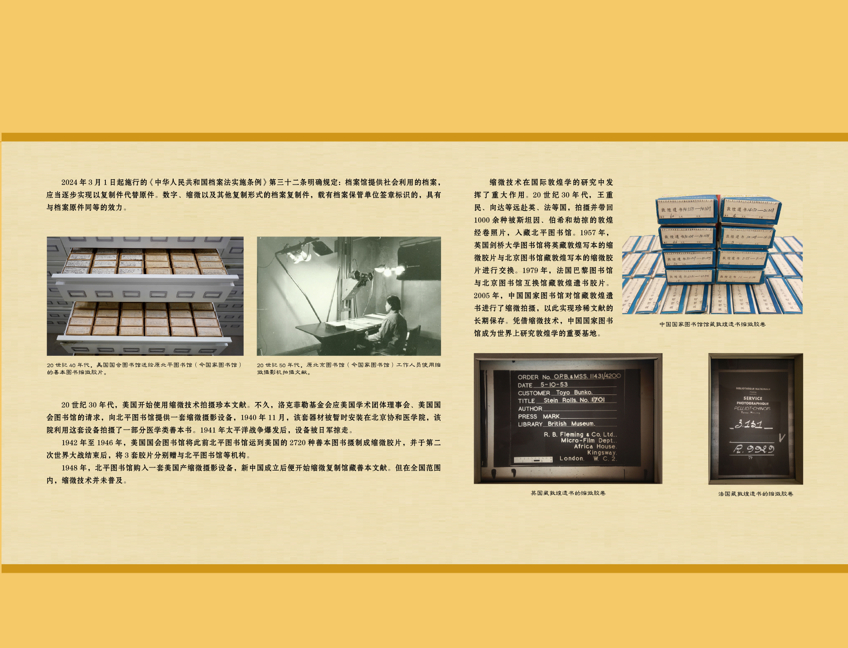

1982年,任继愈先生上书中央领导,建议采用缩微技术抢救珍贵历史文献,得到党和国家的大力支持。原文化部(今文化和旅游部)于1985年成立全国图书馆文献缩微复制中心(以下简称“缩微中心”),从此拉开了中华人民共和国成立以来,全国图书馆界利用缩微技术对典籍文献进行再生性保护、传承性保护的序幕。四十年来,缩微中心凭借其核心技术优势、行业经验积淀、规模化生产能力和成熟的业务体系,在抢救和保护我国珍贵文献、加强古籍研究利用、推进我国文化遗产可持续发展等方面发挥了至关重要的作用。全国缩微工作者切实贯彻落实党中央关于发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化的工作要求,倾心血于胶片内,付甘苦在镜头前,成功抢救各类典籍文献约20万种,并大力开发、拓展各项衍生业务,提升了对珍贵文献的存藏保护与揭示服务水平。

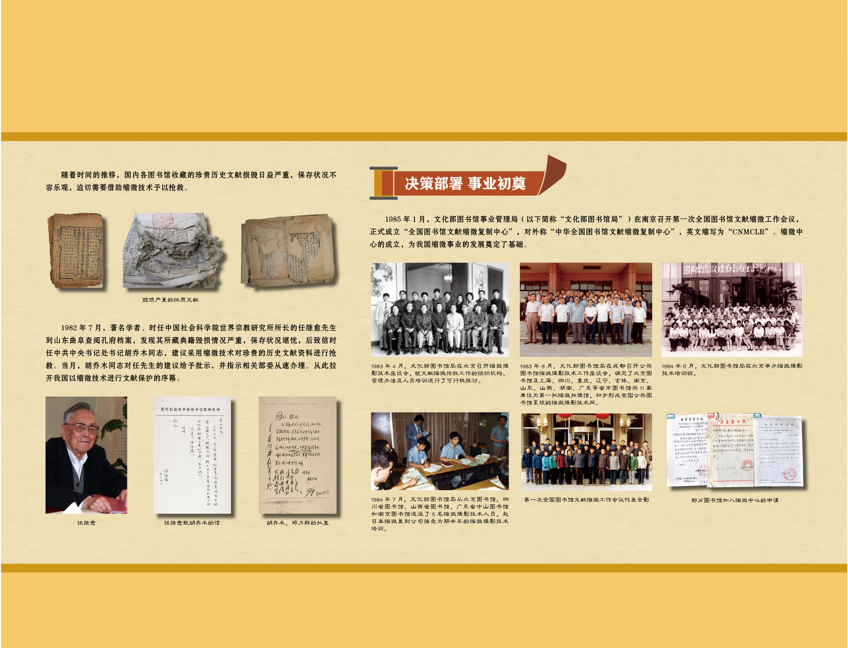

为进一步推动我国文献缩微事业蓬勃发展,充分展示缩微中心及成员单位多年耕耘所取得的丰硕成果,全面呈现文献缩微技术的前沿动态,深入探讨并展望这一伟大事业的未来发展方向,国家图书馆精心策划并举办本次展览。在此,我们也向在文献缩微及相关领域默默奉献的工作者们,致以最崇高的敬意!

中华优秀传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,包含着中华民族最根本的文化基因,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族共同体生生不息、发展壮大、彼此借鉴的丰厚滋养。典籍是中华优秀传统文化、近现代出版物的主要载体形式,承载着各族人民的共同记忆,值得永远珍视。然而,如何妥善解决典籍在历史长河中的存藏与利用,一直是图书馆人的永恒思考。以缩微复制技术为代表的文献异质保存保护技术,既完整映照了典籍的内在信息,也极大地优化了图书馆文献存储空间,更便利了读者查阅历史文献,还实现了图书馆业界的馆藏互补,奠定了新时期信息资源建设的基石,是迄今为止利用科学技术对典籍进行再生性保护、传承性保护的最优途径。

全国图书馆文献缩微复制中心将继续发挥行业的引领和示范作用,以文献缩微保护为基础,带动全国各级成员单位,整合资源、形成合力,在稳步推进常规业务工作的同时,积极争取通过实施一系列重大文化工程项目,保护并传承濒危的传统文化典籍、近现代文献,充分挖掘典籍中的知识与智慧,提供多样化文献揭示与服务,使中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化为整个社会所共享。