中华文明,源远流长;中华典籍,浩如烟海。自汉代以降,纸张逐渐成为人们记录与传播文明的主要载体,在带给使用者极大便利的同时,也随之产生了一道亟需解决的难题:如何让珍贵的文化遗产,超越其纸质载体的寿命极限,长久地传承下去,赓续历史文脉,谱写当代华章。

1982年,任继愈先生上书中央领导,建议采用缩微技术抢救珍贵历史文献,得到党和国家的大力支持。原文化部(今文化和旅游部)于1985年成立全国图书馆文献缩微复制中心(以下简称“缩微中心”),从此拉开了中华人民共和国成立以来,全国图书馆界利用缩微技术对典籍文献进行再生性保护、传承性保护的序幕。四十年来,缩微中心凭借其核心技术优势、行业经验积淀、规模化生产能力和成熟的业务体系,在抢救和保护我国珍贵文献、加强古籍研究利用、推进我国文化遗产可持续发展等方面发挥了至关重要的作用。全国缩微工作者切实贯彻落实党中央关于发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化的工作要求,倾心血于胶片内,付甘苦在镜头前,成功抢救各类典籍文献约20万种,并大力开发、拓展各项衍生业务,提升了对珍贵文献的存藏保护与揭示服务水平。

为进一步推动我国文献缩微事业蓬勃发展,充分展示缩微中心及成员单位多年耕耘所取得的丰硕成果,全面呈现文献缩微技术的前沿动态,深入探讨并展望这一伟大事业的未来发展方向,国家图书馆精心策划并举办本次展览。在此,我们也向在文献缩微及相关领域默默奉献的工作者们,致以最崇高的敬意!

1985年,缩微中心成立,为我国公共图书馆利用缩微技术开展珍贵文献抢救保护工作奠定了坚实的组织基础。在党和国家的决策部署下,缩微中心统筹协调,各成员单位积极参与,我国全面开启了有组织、有计划、有规模进行珍贵文献缩微抢救保护工作的新篇章。

缩微技术是将各类纸本文献和数字资源转换成缩微胶片所使用的技术手段,是目前为止对相关资源进行再生性保护的最可靠、最成熟的工作方式。其主要目的是利用缩微胶片可长期无损保存、便于复制的特点,对纸本文献和数字资源进行再生性保护,确保文献的存藏安全和使用便利。

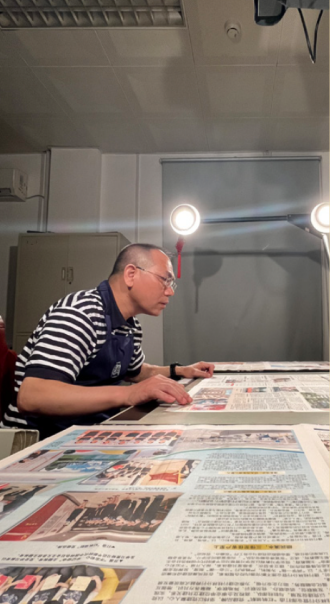

每一种文献,都要经过以下标准化的工作流程,才能成为合格的缩微品进行保存或供读者使用。

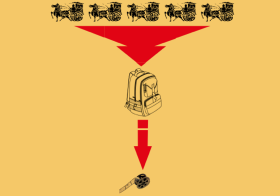

简册时代,文人读书多少以车计量,学富五车的成语便因此而来。纸本时代,五车竹简内容只需要一个书包便可装下。缩微技术出现后,一个胶卷便可容纳其全部内容,极大缓解了图书馆日益严峻的藏书空间不足问题。

缩微胶卷

缩微胶卷

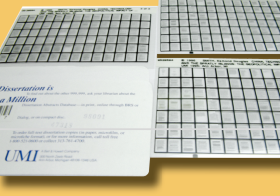

缩微平片

缩微平片

文献原件与阅读器上显示的缩微影像

文献原件与阅读器上显示的缩微影像

从“学富五车”到“方寸之间”

从“学富五车”到“方寸之间”

2024年3月1日起施行的《中华人民共和国档案法实施条例》第三十二条明确规定:档案馆提供社会利用的档案,应当逐步实现以复制件代替原件。数字、缩微以及其他复制形式的档案复制件,载有档案保管单位签章标识的,具有与档案原件同等的效力。

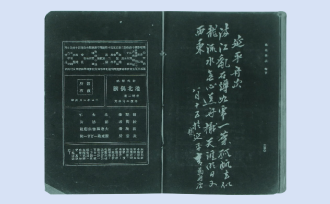

20世纪40年代,美国国会图书馆送给原北平图书馆(今国家图书馆)的善本图书缩微胶片。

20世纪50年代,原北京图书馆(今国家图书馆)工作人员使用缩微摄影机拍摄文献。

20世纪30年代,美国开始使用缩微技术拍摄珍本文献。不久,洛克菲勒基金会应美国学术团体理事会、美国国会图书馆的请求,向北平图书馆提供一套缩微摄影设备,1940年11月,该套器材被暂时安装在北京协和医学院,该院利用这套设备拍摄了一部分医学类善本书。1941年太平洋战争爆发后,设备被日军掠走。

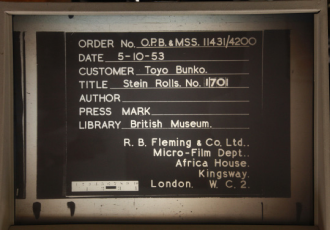

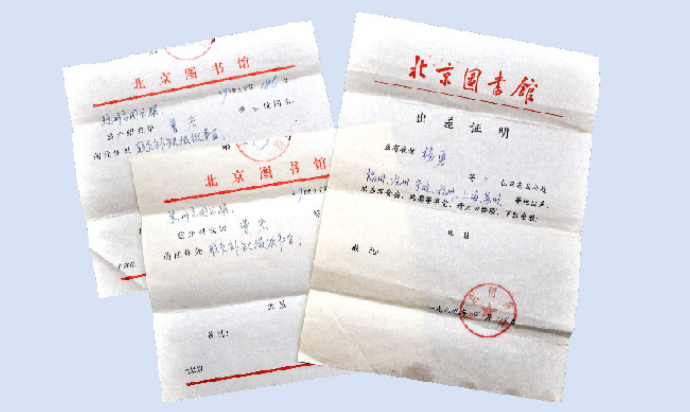

1942年至1946年,美国国会图书馆将此前北平图书馆运到美国的2720种善本图书摄制成缩微胶片,并于第二次世界大战结束后,将3套胶片分别赠与北平图书馆等机构。

1948年,北平图书馆购入一套美国产缩微摄影设备,新中国成立后便开始缩微复制馆藏善本文献。但在全国范围内,缩微技术并未普及。

缩微技术在国际敦煌学的研究中发挥了重大作用。20世纪30年代,王重民、向达等远赴英、法等国,拍摄并带回1000余种被斯坦因、伯希和劫掠的敦煌经卷照片,入藏北平图书馆。1957年,英国剑桥大学图书馆将英藏敦煌写本的缩微胶片与北京图书馆藏敦煌写本的缩微胶片进行交换。1979年,法国巴黎图书馆与北京图书馆互换馆藏敦煌遗书胶片。2005年,中国国家图书馆对馆藏敦煌遗书进行了缩微拍摄,以此实现珍稀文献的长期保存。凭借缩微技术,中国国家图书馆成为世界上研究敦煌学的重要基地。

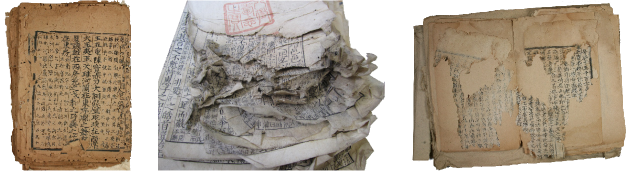

随着时间的推移,国内各图书馆收藏的珍贵历史文献损毁日益严重,保存状况不容乐观,迫切需要借助缩微技术予以抢救。

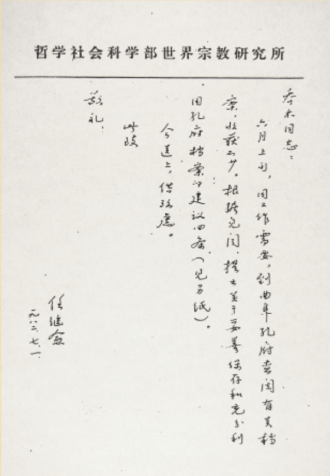

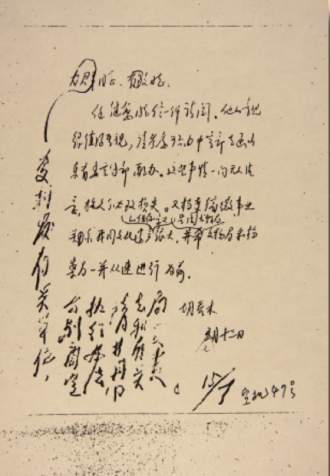

1982年7月,著名学者、时任中国社会科学院世界宗教研究所所长的任继愈先生到山东曲阜查阅孔府档案,发现其所藏典籍毁损情况严重,保存状况堪忧,后致信时任中共中央书记处书记胡乔木同志,建议采用缩微技术对珍贵的历史文献资料进行抢救。当月,胡乔木同志对任先生的建议给予批示,并指示相关部委从速办理。从此拉开我国以缩微技术进行文献保护的序幕。

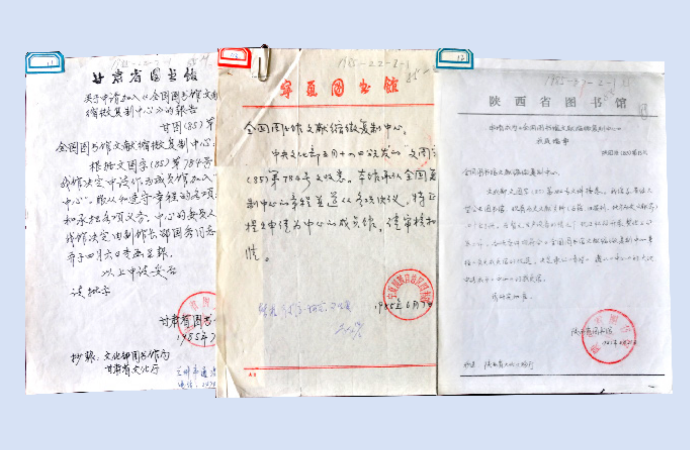

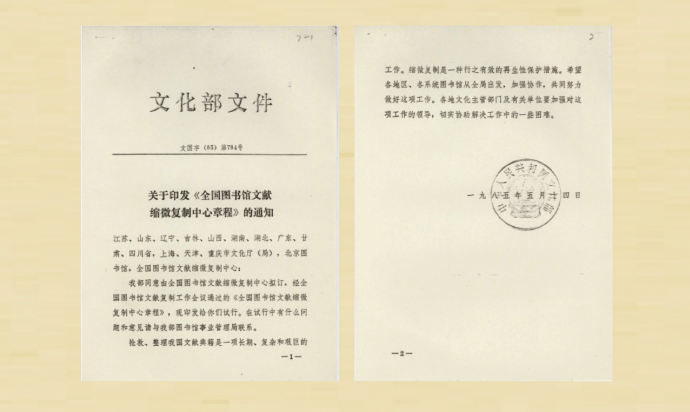

1985年1月,文化部图书馆事业管理局(以下简称“文化部图书馆局”)在南京召开第一次全国图书馆文献缩微工作会议,正式成立“全国图书馆文献缩微复制中心”,对外称“中华全国图书馆文献缩微复制中心”,英文缩写为“CNMCLR”。缩微中心的成立,为我国缩微事业的发展奠定了基础。

1983年4月,文化部图书馆局在北京召开缩微摄影技术座谈会,就文献缩微抢救工作的组织机构、管理办法及人员培训进行了可行性探讨。

1983年9月,文化部图书馆局在成都召开公共图书馆缩微摄影技术工作座谈会,确定了北京图书馆及上海、四川、重庆、辽宁、吉林、南京、山东、山西、湖南、广东等省市图书馆共11家单位为第一批缩微拍摄馆,初步形成全国公共图书馆系统的缩微摄影技术网。

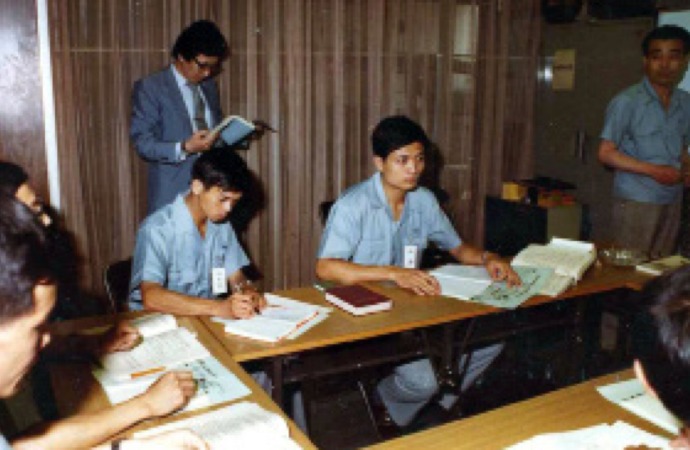

1984年6月,文化部图书馆局在北京举办缩微摄影技术培训班。

1984年7月,文化部图书馆局从北京图书馆、四川省图书馆、山西省图书馆、广东省中山图书馆和南京图书馆选派了5名缩微摄影技术人员,赴日本缩微复制公司接受为期半年的缩微摄影技术培训。

第一次全国图书馆文献缩微工作会议代表合影

部分图书馆加入缩微中心的申请

四十年来,在文化和旅游部以及国家图书馆的高度重视和全力支持下,缩微中心坚持深耕细作、精益求精,搭建了完整的工作流程,制定了详尽的技术标准,打造了一支分布全国的高素质专业人才队伍,拥有了技术性和行业性的业界交流平台,为推动全国图书馆文献缩微工作的全面展开发挥了重要作用。

自成立至今,缩微中心立足全国、统筹规划,带领各成员馆制定工作计划、建立规章制度、开展学习与交流活动,积极推动全国图书馆文献缩微工作的全面展开。

成立初期,缩微中心先后多次召开文献抢救工作会议、缩微工作座谈会、全国图书馆文献缩微工作会议、缩微技术研讨会,规划图书馆文献缩微工作的大政方针和发展路径。自1985年起,不定期召开的全国公共图书馆缩微工作会议和每年一度的全国公共图书馆技术部主任会议就成为了全国公共图书馆领导及缩微同仁充分交流、凝聚共识,积极落实缩微工作阶段性目标,深入谋划缩微事业未来发展的重要平台。为贯彻落实中央八项规定中精简会议的精神要求,自2022年起两项会议合并为全国公共图书馆缩微工作会议,每年召开一次。

缩微中心组织专业技术人员撰写并完善各类规章制度,保证文献抢救工作质量不断提高。

缩微中心先后组织、参与制修订多项国家标准,并筹建“中国缩微技术协会(中国文献影像技术协会前身)”和“全国文献影像技术标准化技术委员会”,开展国内外学术交流,推动科研工作。缩微中心组织、制订的标准、规范和条例包括:《文献资料缩微复制范围及有关规定》《文献资料整理编辑规程》《在35毫米胶片上缩微摄制线装古籍的规定》《古籍缩微品著录条例》《中文普通图书缩微摄制规范》《普通图书缩微品著录条例》《报纸缩微摄制规范》《35毫米银盐无孔片报纸缩微拍摄标准》《中文报纸缩微品著录条例》《缩微母片库管理条例》等。

缩微中心多管齐下,全方位宣传文献缩微工作的社会价值,生动展示抢救成果,提升社会影响力与跨界参与度。同时,打破传统合作模式桎梏,积极探索创新合作路径,丰富合作形式,推动文献缩微工作从行业内部走向大众视野,发展为普惠大众的事业。

2024年,缩微中心组织召开外出参访参会业务交流会。

2023年,参加中国图书馆学会年会展会。

2021年,天津出版传媒集团向国家图书馆移交合作项目《中国建筑史料编研(1911—1949)》样书。

2014年中国图书馆学会年会“数字与缩微——文献影像事业的可持续发展”分会场。

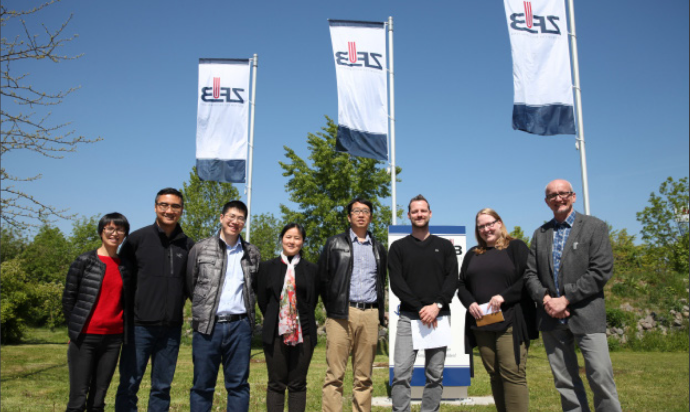

缩微事业的发展,关键在于专业人才的培养。缩微中心通过多种培训方式,不断提高从业人员的技术能力和业务水平;为了有效地实施文献抢救工作,缩微中心同德国、日本、美国、法国等国家和地区的同行广泛开展学习和交流,使我国缩微技术的发展能够与时俱进,培养了大量的缩微技术和管理人才。

为了有效地实施文献抢救工作,缩微中心通过举办培训班、现场指导及网络教学等方式,对全国公共图书馆缩微工作人员进行培训。截至2024年底,缩微中心采取多种形式共培训专业技术人员3000余人次,相继培养了多批业务精湛、技术娴熟的缩微技术骨干,使我国公共图书馆应用缩微技术的整体水平有了很大提高。

缩微中心多次赴世界各地进行技术考察和学习参观,对于促进我国缩微行业的发展,提高我国缩微技术的应用水平起到了推动作用。

文献保护,功在当代,利在千秋。缩微中心及各成员单位经过四十载不懈努力,累计抢救珍贵文献约20万种。同时以保护保存濒危珍贵典籍为基础,充分挖掘文献内容,全面提升文献利用的广度与深度,使中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化为整个社会所共享。

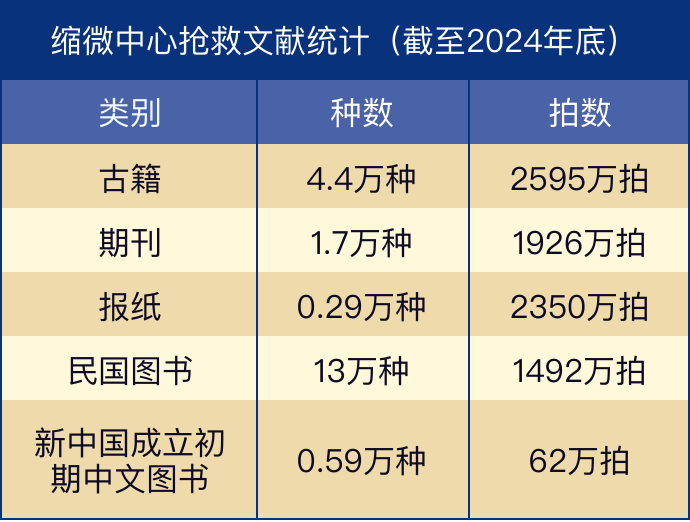

在缩微中心的带动引领下,各成员单位通力协作、共同努力,为抢救我国珍贵文献,弘扬中华优秀文化做了大量的工作,成绩斐然。截至2024年底,缩微中心共计拍摄抢救各类文献达19.98万种、8425万拍。

缩微中心成立后,在全国范围内开展了成员单位馆藏文献的专题普查工作,尤其是民国时期文献普查。2001年开始,缩微中心将文献抢救的重点转到民国时期专著类文献上,在对全国公共图书馆民国图书调查摸底工作的基础上,制定切实可行的民国图书抢救计划。截至2024年底,共抢救拍摄民国图书13万种、1492万拍。

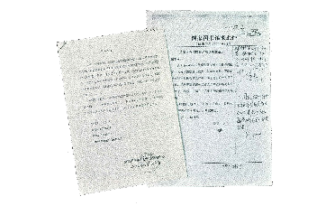

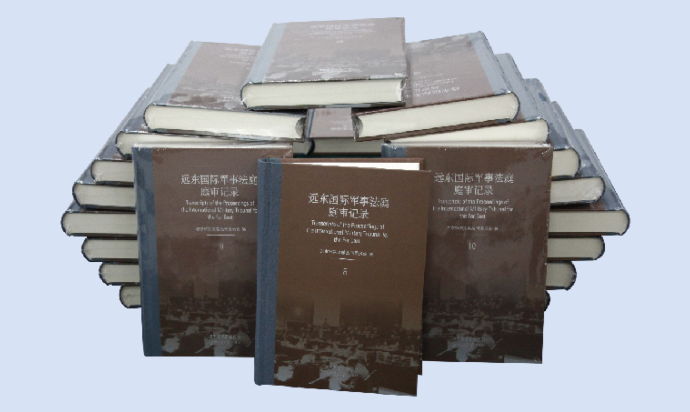

除开展国内图书馆民国文献普查及拍摄外,国家图书馆还以缩微品的形式征集海外民国文献。“革命文献与民国时期文献保护计划”实施后,国家图书馆于2012年从美国征集到日本二战罪行证据资料缩微胶卷2212卷;2013年5月,从美国征集回归远东国际军事法庭审判相关文献史料8种49卷胶片;同年7月,又从美国征集日本二战乙级、丙级战犯审判相关文献史料4种,缩微胶片104卷。这批文献在日本二战罪行和战犯审判研究领域具有重要史料价值和现实意义。

在抢救拍摄历史文献的同时,由缩微中心统一规划和协调,各图书馆调派人员,开展了大规模的文献补缺工作,使各馆因各种原因而残缺不全的文献得以补充,提高了文献的史料价值和馆藏质量,为公共图书馆的文献资源建设作出了不可估量的贡献。在文献补缺的过程中,缩微中心充分了解各馆文献的收藏情况、实现珍稀资源的完整合璧,为文献保护和开发工作提供了强有力的保证。

在抢救拍摄历史文献的同时,由缩微中心统一规划和协调,各图书馆调派人员,开展了大规模的文献补缺工作,使各馆因各种原因而残缺不全的文献得以补充,提高了文献的史料价值和馆藏质量,为公共图书馆的文献资源建设作出了不可估量的贡献。在文献补缺的过程中,缩微中心充分了解各馆文献的收藏情况、实现珍稀资源的完整合璧,为文献保护和开发工作提供了强有力的保证。

为补全珍贵文献,缩微中心的工作人员足迹遍及全国,曾创造出9天奔波11地,无一天在旅馆住宿的出差记录。馆藏补缺工作得到了全国各有关单位的大力支持。天津图书馆为拍摄《新华月报》,向北京图书馆求援,然而北京图书馆的《新华月报》也存在缺期的情况,便向新华社求援。新华社了解情况后立即派人查找原件,并委托专人送到北京图书馆。

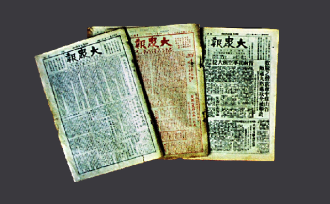

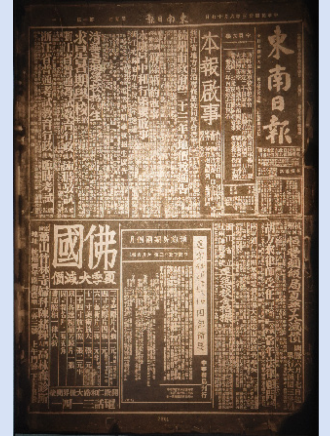

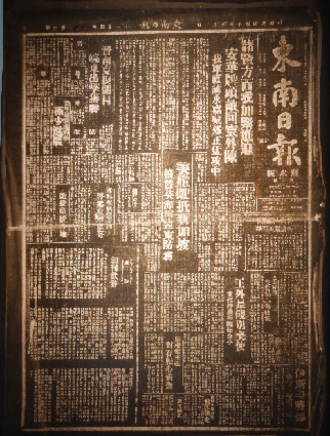

民国报纸较难保存,很多原件在20世纪80年代就已严重毁损,倘若没有及时进行缩微抢救,相当种类和卷期的报纸便会因损蚀而缺失内容,其承载的珍贵史料也将随之湮灭。以《东南日报》为例,其前身是1927年3月创办的《杭州民国日报》,1934年,报社改组为《东南日报》,一跃成为全国第四大报。全面抗战爆发后,东南日报社饱受战争影响,被迫迁往金华、南平、上海等地,陆续出版丽水版、云和版、杭州版等,出版情况复杂、沿革变化多,国内各图书馆收藏的《东南日报》都不完整。国家图书馆、上海图书馆、上海辞书出版社和浙江图书馆各藏有部分卷期。1988年,缩微中心在充分了解各馆文献收藏情况的基础上,统筹计划,确定由国家图书馆和上海图书馆对四家图书馆的《东南日报》进行完整拍摄。缩微中心对《东南日报》的抢救保护,是馆际合作的一次卓有成效的操作实例。

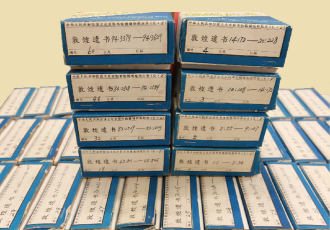

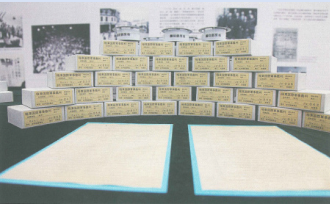

缩微中心国家母片库现存缩微母片12.8万卷,拷底片28万卷,存放环境恒温恒湿,库房管理科学有序,缩微胶片保存完好。在此基础上,缩微中心将进一步开展国家母片库的清点核查工作,并启动各成员馆缩微胶片存放环境的考察,探索缩微母片分布式存储的可行性。

在已抢救的文献中,部分已不再提供原件阅览服务,缩微胶片已经成为读者到馆阅读文献的重要方式之一。

中华古籍资源库通过把善本古籍缩微胶片转换为数字影像,辅以详细书目建成全文影像数据库,免费向公众开放利用。截至2024年底,累计完成善本古籍缩微胶片数字化2.35万种、1135.2万页。

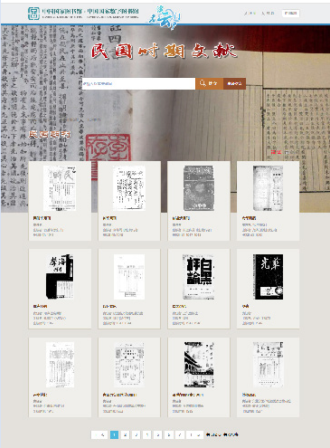

民国时期文献数据库将拍摄的民国期刊、民国报纸、民国图书缩微胶片转换为数字影像,并辅以详细书目建设成为全文影像数据库,免费提供对公阅览服务。截至2024年底,累计完成民国图书缩微胶片数字化10.35万种、1996万页;民国期刊缩微胶片数字化8000余种、661万页;民国报纸缩微胶片数字化360余种、121万页。

天津图书馆、广东省立中山图书馆等公共图书馆也在积极推动以缩微文献为基础的数据库建设。

为全面揭示我国公共图书馆的缩微文献资源建设情况,搭建全国图书馆缩微文献资源统一揭示、服务与开发平台,缩微中心出版了《全国公共图书馆缩微文献联合目录》。目录根据缩微文献特点选题,分为民国篇和古籍篇两部分。民国篇收录了2013年6月底之前拍摄的民国时期文献,包括报纸2172种、期刊14304种、图书85594种;古籍篇收录了善本古籍和普通古籍共30411种。

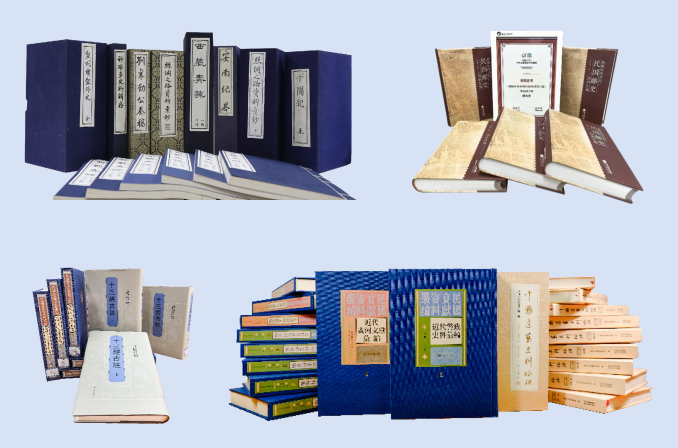

缩微中心在开展文献保护工作的同时,积极拓展业务,对珍贵历史文献内容进行深度开发,发掘具有重要学术价值、社会价值的文献资源,组织策划学术专题,深度还原文献内容,力求传承中华文明,服务社会大众。自1985年起,共整理出版了近600套精品文献,受到国内外学者好评。

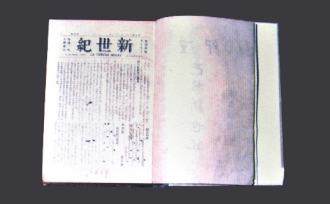

缩微中心积极拓宽文献开发工作路径,在文创开发领域大力发挥独家特色,结合中华优秀传统文化推出一系列文创产品和文化活动。其中,开展"见‘微’知‘著’志愿者服务进校园活动”,通过历史故事激发学生们的爱国热情和文化自信。围绕馆藏红色文献《红色中华》《红星照耀中国》,奔赴革命遗址实地取景,拍摄微党课宣传视频,深入发掘红色文献的史料价值和现实意义。

立足缩微优势,把握时代脉搏,缩微中心及成员单位坚持理念创新、设备创新、技术创新、管理创新,积极推动缩微技术与新技术的融合发展,推动全国图书馆文献缩微事业开启全新征程。

随着文献缩微事业的不断发展,社会环境、技术条件与资源建设情况也发生了日新月异的变化,我国图书馆文献缩微事业进入了新的发展阶段。缩微中心将从机制建设着手,探索构建中心—分中心—成员馆的组织模式,充分激发各成员单位的自主性,加快使用缩微技术抢救全社会珍贵文献的进程。同时对《全国图书馆文献缩微复制中心章程》进行修订,从近年来图书馆文献缩微工作的实践出发,对应国内外行业发展的变化,对缩微中心工作的主要遵循、范围、形式与路径作出调整,并进一步明确分中心享有的权利,如人员培训、文献著录、软件开发、项目申报、资源共享、整理发行等方面。

新中国成立初期中文图书

新中国成立初期中文图书是中国社会变革与转型的重要历史见证和记忆载体,记录了中华人民共和国成立初期政治、经济、科技、文化等行业发展的足迹,受该年代图书纸张自身质量的局限,相当数量的中文图书已出现发黄发脆甚至破损掉渣的问题,亟待抢救。

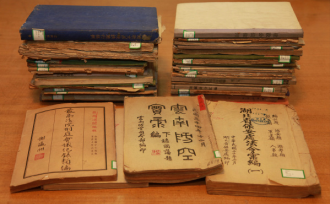

少数民族文字古籍

少数民族文字古籍作为中华民族的重要文明记录,从不同角度记录了中华各民族的历史走向,是中华优秀文化的重要组成部分。少数民族文字古籍蕴含着丰富的色彩信息,缩微中心通过彩色缩微拍摄技术手段,致力于完整保存其珍贵历史原貌,实现对少数民族文字古籍的再生性保护。

国外图书馆一向重视缩微品的收藏与利用,如美国几乎所有的联邦刊物都是以缩微胶片的形式进入图书馆,美、日等国的政府资料也大多以缩微胶片的形式进入图书馆,这使得国外缩微技术的发展长盛不衰。目前,我国各相关机构使用的缩微设备大都自国外进口。

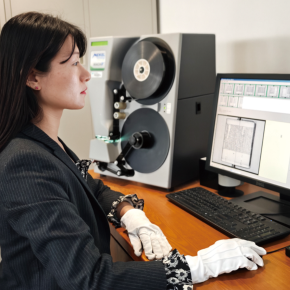

我国缩微技术人员在学习国外先进技术的同时,结合工作实践,改进并研制缩微设备,探索缩微设备耗材的国产化替代,为我国缩微事业的发展贡献力量。为使读者更加便捷地使用缩微胶片,缩微中心自主研发了便携式数码缩微阅读器,体积小,便于携带,可快速连接计算机,实现数字化阅览,方便缩微文献的传播与利用,使缩微技术在文献补藏、海外文献回归中发挥积极作用。

缩微中心始终聚焦理论前沿,深化基础研究,致力于突破关键技术,推动科研成果转化,实现产研深度融合。以科研攻关引领技术进步,以行业需求为发展导向,力求实现缩微技术创新与文献保护利用产业协同发展,从而推动缩微事业可持续发展。

数字技术在给人们带来无限便利的同时,数字资源的长期存储也逐渐成为影响技术发展的难题。数字存档即将数字信息转存到缩微胶片上,使缩微胶片长期保存的优势与数字信息方便利用的优势结合在一起,是确保数字信息安全的最有效的措施之一。缩微中心在充分调研的基础上,制订科研发展规划和详细的试验方案,开展原生性数字资源和再生性数字资源的异质转换工作,不仅引进了国际上最先进的数字存档设备,还形成了完整的工作流程和质检标准。2015年,国家图书馆申请获批了国家文化科技提升计划项目《中文字符数转模技术研究》,以数转模技术为突破点,深入探讨中文字符数转模标准规范及实现手段,为设备的国产化搭建技术环境,为我国可传承文献数字资源的缩微化保存提供有力的技术支撑。

缩微中心全力推进缩微胶片数字化与数转模相关技术标准的研制与宣传推广,建立完备的数字缩微技术标准体系;2024年,成功申请立项国家标准《缩微摄影技术电子影像转换黑白银—明胶型缩微品技术规范》;逐步探索和完善图书馆优质信息资源异质转换、利用与保存工作的合作机制,进一步规范工作流程,统一工作标准,建立相关管理规范体系。

2023年,国家图书馆正式启动彩色善本缩微胶片数字化项目,通过前沿技术将珍贵的彩色缩微影像转化为高清数字资源开展读者服务。该项目突破传统黑白缩微技术局限,凭借技术上的创新性与领先性,填补了国内彩色缩微影像领域的空白,不仅开创了缩微彩色影像服务的先河,更为古籍文献的保护与传播提供了新范式,有效提升了缩微技术对外服务的专业化水平与服务效能,为中华优秀传统文化的传承注入了新的活力。

缩微中心逐步建设覆盖缩微胶片生产及存藏各流程的质量检测方法论体系,对各类缩微胶片生产、数字化、缩微库房环境、存藏胶片质量等进行检测和监督,对各类胶片病害进行诊断和修复。例如,缩微胶片乳剂层表面气泡修复、扭曲变形胶片形体恢复、粘结胶片揭取、脱酸保护剂和胶片耐久收藏盒的研发、霉变底片修复、胶片划痕修复等问题的处理都是缩微中心未来工作的重点。此外,陕西师范大学、中国第二历史档案馆等兄弟单位对缩微胶片的保存环境、病害分析、技术处理、推广应用等问题的探索,也为如何更好地保护缩微胶片载体提供了可靠的研究方法和实现路径。

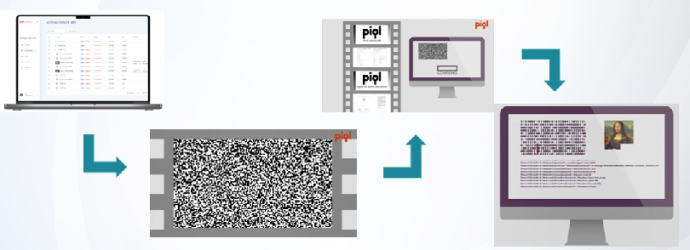

数字胶片技术是将数字数据编码为高密度二维码,并通过光学反射投影技术将二维码图像打印到感光胶片上。这种胶片具有极高的耐久性,能够在适当的保存条件下存储数百年甚至更长时间。支持任意数据文件格式,确保了数字资源的真实性、完整性和安全性。数字胶片是目前使用的最符合数据长期保存和异质备份要求的载体。国外已有单位专注于开发长期保存数字数据的技术,旨在解决数字信息因技术过时、数据损坏或恶意攻击而丢失的问题,以实现数据的长期保存和未来可访问性。我国已有数字胶片技术相关设备服务的研发成果,可进行公共和个人资料、科研和经济数据等多种格式文件的保存和读取。

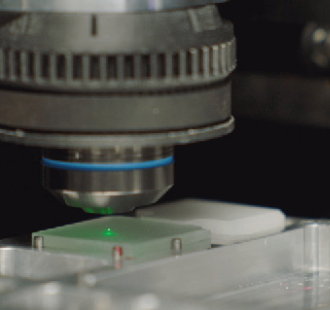

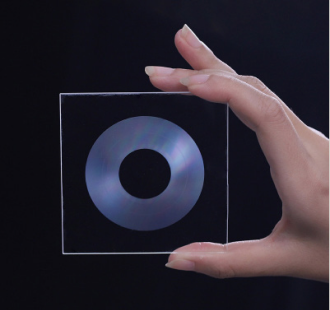

玻璃存储技术是对现有各类存储载体的颠覆性创新,通过飞秒激光技术,在玻璃内部写入纳米光栅多维存储单元,将数据编码到玻璃中;数据读取则由机器学习算法解码偏振光透过玻璃时产生的图像和模式来实现。玻璃存储解决了传统存储技术容量有限、寿命短的痛点,实现了理论容量最高360TB、寿命无穷的五维度光存储。不仅能够抵御洪水、高温、电磁干扰和各类自然灾害,也不需要严格控制存储环境的温度与湿度,从而大大降低能耗。可应用于云数据中心、档案馆等多个领域,是全新一代的永久存储技术。

2023年年底,微软公司宣布了一项名为Project Silica(硅石项目)的云存储解决方案,该技术能够在一块手掌大小的玻璃片中存储高达7TB的数据,存储寿命预计可达一万年,在极端环境下也能够保持稳定和持久。在我国也开启了相关新介质存储技术的研究与应用。如GB级光子晶圆信息永久存储系统,能够将信息存储到高纯度光子晶圆内,并快速读出,具有信息保存时间长、科技含量高、保存信息种类全等突出优点。

在数字化浪潮与智能技术革命的双重驱动下,图书馆事业正经历从传统文献保管机构向智慧化知识服务枢纽的转型。与AI等前沿技术的深度融合,不仅为文化遗产的保护与传承提供了新路径,更成为图书馆事业在新时代实现可持续发展和价值跃升的核心动力。

AI辅助的自动化处理

随着数据的海量积累和算法优化,AI技术将给缩微文献拍摄环节的测光与密度控制提供强大辅助。未来的缩微拍摄设备将集成AI图像采集模块,该模块可以自动识别待拍摄文献的页面内容,智能判断哪些区域是我们要选择的文献空白区域,自动采集我们拍摄所需要的文献参数,根据采集数据通过算法模型自动对拍摄光源进行调节,从而实现胶片拍摄质量的最优化。

缩微智慧化管理平台

构建缩微胶片全流程数字化管理体系,实现缩微胶片从数据采集、制作、录入、存藏、服务利用等的全生命周期管理,能够对缩微工作中生产的各类数据进行关联复用,提供可视化数据看板,实时展示缩微文献生产过程数据、缩微文献存藏数量和环境监测数据、缩微设备状态等统计信息,实现缩微业务流程的可视化实时监控与协同办公。

建设新一代智慧缩微库房

通过物联网环境实时监测缩微库房温湿度、光照、污染物等,结合智能机器人巡检、AI预测模型动态优化保存环境,降低物理载体降解风险。借助数字孪生技术构建缩微文献库房的数字孪生体,模拟灾害(火灾、地震)对文献的影响路径,辅助应急预案制定与灾后修复决策。库房统一的智能化管理平台实现对藏品、数据、人员、设备、环境等的集约化管理,具备数据管理与分析功能,并能够与智慧图书馆其他系统实现互联互通。

人机协同文献开发

通过缩微文献题名、目录、内容提要等信息,开展大模型本地化部署,使AI在策划出版选题、规划出版要点等方面发挥辅助作用,形成人机协同的开发模式,拓宽选题视野,提升工作效率。基于缩微文献开发成果,对专题覆盖范围、缩微文献资源使用状况等进行深度剖析,以便为未来选题策划方向以及现有成果深度开发提供详实的数据支持。

缩微文献知识发现平台

基于关联规则、机器学习、神经网络等算法,实现缩微文献内容知识的聚类分析,实现缩微资源个性化推荐与文献资源深度挖掘等。缩微文献与图书、音频、地图、考古数据等多源信息深度融合,生成多维历史知识图谱,支持数字人文等交叉学科研究。

开展基于元宇宙和XR技术的互动体验

通过AR/VR技术,实现场景化应用,真实还原缩微胶片中历史文献,沉浸式的体验“亲手翻阅”缩微胶片中珍贵文献的乐趣。

构建虚拟缩微影像馆

用户通过全息投影和可触控4K高清影像零距离调阅百年珍稀文献,同时通过智能助手,在整合缩微文献内容与跨学科背景知识基础上,获得语义检索、关联文献推荐、多语言即时翻译等支持,助力学术成果产出。

未来,缩微文献将突破传统“保存载体”角色,演变为连接历史与未来的动态知识基础设施,在文化传承、教育和科研中发挥更活跃的创造性价值。

四十年来,缩微中心的队伍不断壮大,先后有25家公共图书馆成为缩微中心成员馆,19家公共图书馆成为缩微中心资料馆。在缩微中心的统筹部署下,各成员单位勠力同心,以智慧与汗水守护中华文化遗产,共同书写文献缩微保护事业的壮丽篇章。

| 序号 | 名称 |

| {{itemCYG.id}} | {{itemCYG.name}} |

| 序号 | 名称 |

| {{itemZLG.id}} | {{itemZLG.name}} |

缩微中心各成员单位充分发挥各自优势,紧密协作,形成了一个组织有序、分工明确、务实高效的文献再生性保护网络。1983年,为尽快落实图书馆的文献缩微复制工作,文化部图书馆事业管理局决定下设技术服务组,由北京图书馆牵头,开展缩微技术标准和操作规程制定等工作。1985年,缩微中心正式成立,负责统筹规划,制定抢救计划,确保文献抢救工作有序推进。首批成员馆包括国家图书馆、上海图书馆、南京图书馆、吉林省图书馆、辽宁省图书馆、山东省图书馆、山西省图书馆、湖南图书馆、广东省立中山图书馆、四川省图书馆、重庆图书馆共11家公共图书馆。2017年,随着新疆维吾尔自治区图书馆正式成为成员馆,缩微中心进一步推动了边疆地区珍贵文献的抢救与保护工作。各成员单位根据缩微中心的工作安排,进行统一、规范、系统的文献抢救工作。

缩微中心重视对珍稀古籍善本和历史文献资料的深度挖掘与开发利用,成立初期即协同各成员单位对异本孤篇、名人手稿、佚文日记、信札墨迹、方志舆图等珍贵文献进行整理和影印出版。随着珍贵文献抢救规模的不断扩大,缩微中心也在创新文献开发工作模式,通过自主策划选题、申报“革命文献与民国文献保护计划”出版基金项目或与出版社合作、制作文创产品和建设数据库等方式进行开发利用。出版文献内容包括珍稀古籍善本、民国时期文献和特殊价值史料等。

国家图书馆、山东省图书馆、山西省图书馆、天津图书馆、福建省图书馆等也将自己的特色馆藏通过缩微品印、文创产品开发等方式实现了学术价值、经济价值和社会价值多赢的局面。缩微中心整理开发的文献,以丰富的资料性与卓越的文献价值,赢得了海内外学术界、图书馆界及教学研究单位的广泛赞誉,并传播至日本、韩国、美国、法国、英国、西班牙、新加坡、澳大利亚等国家。

随着以数字技术为主导的各种现代信息技术越来越多地融入到传统缩微工作流程当中,缩微胶片的制作、存储和利用过程都产生了巨大的变化,文献缩微工作也随着“数字缩微”理念的确立重新焕发出青春和活力,并迎来了广阔的发展前景。缩微胶片数字化技术、数转模技术的不断成熟以及便携式数码缩微阅读器的研发成功,使得文献资源得以在纸本文献、缩微胶片和数字资源三种不同介质中并存,实现了灵活的互相转换。这一技术革新,不仅极大地提升了文献保护的质量和效率,还拓宽了文献服务的范围。纸本文献的原始风貌、缩微胶片的稳定性、数字资源的便捷性,三者相辅相成,构建了多维度文献保护与利用体系。在这一体系中,实现了文献的超长期保存保护,同时文献的价值也得到了最大程度的挖掘和传播。

2013年,缩微中心制定“数字缩微建设单位”建设标准和管理办法,通过馆藏资源信息采集,逐步在全国范围内选择省级公共图书馆,按照缩微资源建设基地标准,实施“数字缩微建设单位”的硬件平台搭建工作,以签订工作协议的方式配备数字缩微设备,进行相关人员培训,确定资源建设范围。“数字缩微建设单位”包括:吉林省图书馆、辽宁省图书馆、山东省图书馆、湖南图书馆、四川省图书馆、天津图书馆、湖北省图书馆、贵州省图书馆、福建省图书馆。

21世纪以来,互联网技术的日益发展使得信息传播的范围和途径不断拓展。传统缩微品在利用上与网络信息相比存在不足,如不易检索、阅读不方便、无法网络传输等。2003年,国家图书馆开展了缩微胶片数字化工作,利用数字化扫描将缩微胶片上的模拟影像转换成数字影像,并对数字影像进行加工、存储、管理及网络检索等处理,在此基础上建成数据库为读者提供服务。吉林省图书馆、辽宁省图书馆、山东省图书馆、湖南图书馆、广东省立中山图书馆、天津图书馆、湖北省图书馆、河南省图书馆、福建省图书馆等也先后引入了缩微胶片数字化设备,启动了馆藏缩微胶片数字化工作,加大了缩微文献的利用率,拓展了文献服务的广度和深度。

四十载风雨兼程,缩微中心与各成员单位携手同行,累计拍摄19.98万种、8425万拍珍贵文献,涵盖历史、地理、文学、艺术、教育、科技等多个领域。这些文献不仅承载着我国悠久的历史文化,也为后世留下了宝贵的研究资料。一代代缩微工作者通过持续创新工作机制与应用模式,利用文献缩微技术对濒危珍贵文献实施抢救性保护和再生性开发,为中华文明的永续传承作出了重要贡献。

中华优秀传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,包含着中华民族最根本的文化基因,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族共同体生生不息、发展壮大、彼此借鉴的丰厚滋养。典籍是中华优秀传统文化、近现代出版物的主要载体形式,承载着各族人民的共同记忆,值得永远珍视。然而,如何妥善解决典籍在历史长河中的存藏与利用,一直是图书馆人的永恒思考。以缩微复制技术为代表的文献异质保存保护技术,既完整映照了典籍的内在信息,也极大地优化了图书馆文献存储空间,更便利了读者查阅历史文献,还实现了图书馆业界的馆藏互补,奠定了新时期信息资源建设的基石,是迄今为止利用科学技术对典籍进行再生性保护、传承性保护的最优途径。

全国图书馆文献缩微复制中心将继续发挥行业的引领和示范作用,以文献缩微保护为基础,带动全国各级成员单位,整合资源、形成合力,在稳步推进常规业务工作的同时,积极争取通过实施一系列重大文化工程项目,保护并传承濒危的传统文化典籍、近现代文献,充分挖掘典籍中的知识与智慧,提供多样化文献揭示与服务,使中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化为整个社会所共享。